【お正月も一区切り】1月11日は鏡開きでお餅を食べて無病息災

Share

【1月11日は鏡開きの日!】

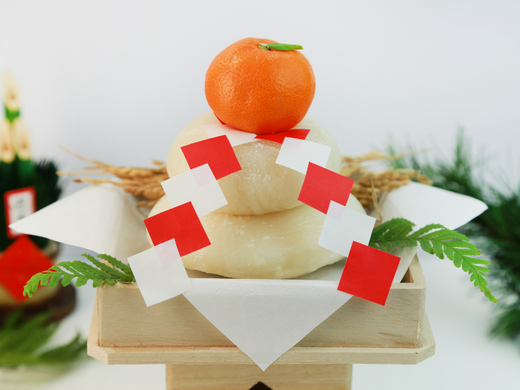

お正月といえば鏡餅がありますよね。

丸いお餅にみかんが乗っているイメージが一般的ですが、白白に2段もあれば、紅白のものもあったり、鏡餅の模型の中にパックのお餅が入っていたり、色んなパターンがありますね。

正直、柔らかいうちに食べたいと思っていましたが、ちゃんと意味があるんです。

ぜひ、鏡開きを楽しみましょう。

鏡開きとは?

鏡開きとは、お正月に年神様にお供えしていた鏡餅を下げて食べる風習です。

鏡餅は元々、お供え物というよりも年神様が宿る依り代と考えられていました。

年神様とは、お正月にやってきて新年の幸せをもたらしてくれる穀物の神様。

鏡開きは年神様をお見送りし、お正月に一区切りをつけ、年神様の力が宿った鏡餅を食することで1年の無病息災を願います。

鏡開きは鏡餅を木槌などで叩いて割ります。

縁起が悪いため「割る」ではなく「開く」という表現になったといわれています。

刃物で切り分けることは、年神様の依り代にに刃を向けることや切腹を連想することから割って食べられるようになったそうです。

他にも、武家社会では鎧具足の前にお餅を供え、20日に「刃柄(はつか=二十日)の祝い」としてお餅を食べる「具足開き」、商家では蔵を開いて商売繁盛を祈る「蔵開き」も同じようにありました。

鏡開きが1月11日に行われる理由

お正月の門松や鏡餅は、年神様をお迎えするためのもの。その年神様がいらっしゃる期間が「松の内」と呼ばれます。

現在では、「松の内」1月7日まで、鏡開きは「松の内」が明けたあとの1月11日に行なうのが一般的ですが地方によっては違いがあります。

松の内が1月15日までの地域では鏡開きは1月20日に、京都の一部では1月4日に鏡開きが行われています。

江戸時代に「明暦の大火」など火事が頻発していたころ、燃えやすい正月飾りを出している期間を短くするために幕府が「松の内」を1月7日までと定め、大名家や商家が行っていた「蔵開き」に合わせて1月11日が「鏡開き」の日として広まったそうです。

鏡開きは食べるまで

お餅がしっかり乾燥してひび割れていると、木槌で叩くとすぐに割れます。

お雑煮やおしるこのように煮ることでとても食べやすくなります。

ぜひ、鏡餅を食べて1年の無病息災を願いお正月を締めくくりましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【毎日のごはんが特別に】美味しいお米を選んだ理由

日々の食卓に欠かせない「ごはん」。

そのごはんが少しでも美味しくなったら、

食卓がどう変わるか想像したことはありますか?

美味しいお米を選ぶと、こんな嬉しいことがあります👇

1. 食卓の満足感がぐんとアップ!

甘みと旨味がぎゅっと詰まったコシヒカリは、

おかずがシンプルでも「これで十分!」と思える満足感。

噛むたびに広がる豊かな味わいが、

ごはんそのものを主役にしてくれます。

2. 家族の会話が弾む、楽しいひととき

「このごはん、美味しいね」

そんな言葉が自然と生まれ、

家族の食事がより温かい時間に。

ごはんが美味しいと、

テーブルを囲むひとときがもっと特別になります。

3. 健康的な食事をサポート

美味しいお米はごはんそのものが魅力的なので、

自然とシンプルな和食中心の食卓に。

バランスの良い食事を取りやすく、

少量でも満足感があるため、食べ過ぎも防げます。

4. 節約にもつながる!?

「おかずをたくさん用意しなくても、ごはんだけで満足!」

という声も。

さらに、冷めても美味しいので、

お弁当やおにぎりにしても抜群。

食品ロスも減らせます。

私たちがお届けしている【石川県川北産コシヒカリ】は、

霊峰白山の清らかな水と、肥沃な大地が育んだ

特別なお米です。

クセのない上品な甘みと、ふっくらとした炊き上がりは、

まさに「毎日食べたくなる味」。

「噛むたびに広がる甘みと旨味に感動しました。冷めても美味しいので、お弁当にも最適です!」

「シンプルなおかずでも、ごはんが主役になる美味しさ。子どもたちも大喜びです!」

そんなお声もいただいている

美味しいごはんで、毎日がもっと豊かに。

<人気記事、関連記事も読む>